ご利用いただいた研修はこちら

ハウス食品株式会社は、食品の製造・加工・販売を行う大手食品メーカーです。カレー、シチュー、スパイス、デザート、菓子などの香辛・調味加工食品事業に加え、健康食品事業領域の製品の国内家庭用販売を一手に担います。

1913年創業以来、長年培ってきた技術とノウハウを生かし、食を通じてお客様の食生活と健康に貢献し、安全で価値のある商品を提供し続けています。

課題・背景

- 営業変革に向けて自律性・自立性の両面を持った組織を醸成したい

- 価値観の多様化でチャレンジの定義も異なり、マネジメントが複雑化している

- チャレンジや価値共創を生み出し、支援する具体的な手法が知りたい

支援内容

- 社員の内発的な想いが起点となる挑戦を支援するマネジメント手法「価値創造イネーブルメント」を管理職全体での共通理解とする

- 挑戦の変容ステージに合わせた具体的なアプローチ方法を理解し、実践する

- イネーブルメントの実践知を、ツール活用により管理職間で共有する

ハウス食品は「食を通じて、家庭の幸せに役立つ」という企業理念の下、ルウカレーやルウシチューなどで国内シェアトップを誇る食品メーカーです。

グループ経営における主要な利益基盤を担う同社は現在第八次中期経営計画の途上、営業組織も変革の時期を迎えています。

この度、営業組織のマネジメント力強化に向けて、「価値創造イネーブルメント」 プログラムを導入いただきました。

導入に至った経緯や想い、目指す組織の姿について、営業本部 営業企画推進部長 安江さん、営業企画二課長 西山さんにお話を伺いました。

「営業変革」に込めた想い、自律性・自立性の両面を備えた営業組織を目指す理由とは?

- 【Q】中期計画に基づき、営業組織ではどのような方針を掲げていますか?

安江:ハウス食品グループの第八次中期経営計画では「グローバルにプレゼンスのある企業」を目指す上で「バリューチェーン(VC)体制の構築」を掲げています。我々中核事業会社ハウス食品は特に香辛・調味加工食品事業における「スパイス系VC」の領域を担っています。また国内家庭用販売領域においてはこれに加え、健康食品事業における「機能性素材系VC」の領域も担っています。

これまで以上に国内外に向けたチャレンジングな領域が広まる中、引き続き国内家庭用販売領域を担う我々営業本部では、中期計画に沿って「営業変革」を方針に掲げ、これまでの延長線上にはない戦略・組織の大きな転換を企図しています。

市場が成熟化し、少子高齢化や人口減少、流通業務の集約化など、食を取り巻くビジネス環境の変化に伴い、既存事業の持続性だけでなく、新しい価値を創出できる人材の育成に力を入れつつ、引き続きグループ経営における主たる利益基盤を担い続けるための変革が必要となっています。

- 【Q】営業における価値創造をどのように考えていますか? 既存事業の中での価値共創に重点を置いている理由を教えてください。

安江:食品業界全体に言えることですが、中長期的に見れば、人口減少が進む国内の需要縮小は必至です。原料高、人件費や物流費増によるコスト増は業界全体の課題と言えるでしょう。

国内流通環境の変化に対応するには、営業スタイル、組織、マネジメント思想まで大きく転換する必要があります。

メーカーとして単に商品を供給するだけでなく、お客様である小売業と共創し、さらにその先のお客様である消費者に対しても価値を提供できるように自ら考え、自走できる組織を作ることが重要です。

ハウス食品は創業以来、国内事業を基盤として発展してきました。グローバル展開や成長領域へのリソース配分も重要ですが、事業基盤である国内市場を土台として、単に価格訴求だけに価値を限定せずに、ステークホルダーと共創しながら新価値を創出していくことが、企業の永続性にとって重要であると考えています。

それは将来にわたり、ハウス食品がお客様にとって有用な価値ある企業であるための存在意義を確立することにつながると考えています。

- 【Q】現在の組織の状態と目指す理想の姿を教えてください。

安江:現在、ハウス食品の中期計画は3ヵ年計画の2年目を迎えています。ジョン・P・コッターが提唱した「企業変革の8段階の変革プロセス」(①危機意識の醸成、②変革推進のための連帯チームの結成、③ビジョンと戦略の策定、④ビジョンの周知徹底、⑤行動を促す環境の整備、⑥短期的な成果の実現、⑦更なる変革の推進、⑧新しいアプローチの文化定着)でいうと、危機意識を高めて変革ビジョンを浸透させる①から④のフェーズは、初年度で深まった手応えを感じています。

次のステップは、社員一人ひとりの自発的な行動を促し、短期的な意味での成果を各現場で積み上げ、ビジョンの確かさを実感していくことです。自分事として人材・組織戦略への共感性が高まると、より良く発展していく循環が生まれます。こうした自律性・自立性の両面を備えた営業組織こそが、我々が真に目指す姿であり、変革の成果物として手に入れたい「コア・コンピタンス」だと考えています。

西山:営業企画推進部は「自走できる強い組織」を創るためのさまざまなテーマを牽引しています。それにあたっては「営業変革」を実現する4つの組織力(変化対応力、目標実現力、共創力、人材育成力)を高めることを意識しています。

なかでも私の所課が主管の「人材・組織戦略」においては、全ての変革の礎となる「人材育成力」に重点を置き、各階層における個別の主要テーマに関する施策実行による、組織内個々人の意識・行動変革を進めています。

やり抜くための手法を求めていた時にイネーブルメントの考えがフィット

- 【Q】プログラムの導入にあたり、どのような課題がありましたか?

西山:営業組織は400名規模のため、一番の難所は、社員一人ひとりの自発的な行動を促すことです。人を大事にする組織文化が根付いており、風通しの良い社風であることは強みですが、さらに一歩踏み込んで個人の想いを共有し、自発的な行動を促すところまでは達していないという課題がありました。

また、社会環境の変化やダイバーシティ推進により、個々の志向やキャリアが多様化し、チームをまとめる難易度は上がっています。

マネジメント層が部下と関わる上での距離感、観点、対話の密度にもばらつきがあり、従来の人事主導の各種研修・施策だけでは十分でないという課題がありました。特に営業職はジョブローテーションや多様なキャリア志向があり、マネジメントの複雑性が増し、属人的な職務遂行能力に依存した育成・指導では今後の組織運営が難しいことは見えており、標準的な育成指導方法の確立が必要でした。

- 【Q】なぜ、営業組織のマネジメントに「イネーブルメント」が有効だと思いましたか?

西山:部下に対して「任せる」「委ねる」「やり抜かせる」ための具体的な手法が不足していることが、マネジメント層の共通課題です。特に「やり抜かせる」に関しては、自発的な行動を促し、成果・結果に結びつく支援を行うための具体的な手段や方法がわからず、手探りの状態でした。

会社として成長やチャレンジに対する支援制度は整っていますが、個人の価値観は多様ですし、経験値によってもチャレンジの意味や意欲は異なります。真面目で責任意識が強い社員が多く、それは非常に強みである一方、それゆえ個人が自分にとっての新たなチャレンジとして一生懸命取り組んだことでも「できて当たり前」と周囲がとらえてしまい、称賛対象にならないことがあります。また、そこには一定程度の世代間ギャップ等もさまざまに潜んでいると考えています。

事の大小や難易度にかかわらず、あらゆる挑戦を促し奨励する組織風土づくりが必要だと考えていました。

こうした課題に対して、内発的な想いを起点とした挑戦を支援し、可能性を最大化する行動体系である「価値創造イネーブルメント」のプログラムは、まさに我々が求めていたものだと思いました。営業変革に向けた4つの組織力を高めるためにも、イネーブルメントが有効だと考えました。

「変容のステージ」を知ることで、従来のアプローチのずれを認識できた

- 【Q】実施した感想、良かった点を教えてください。

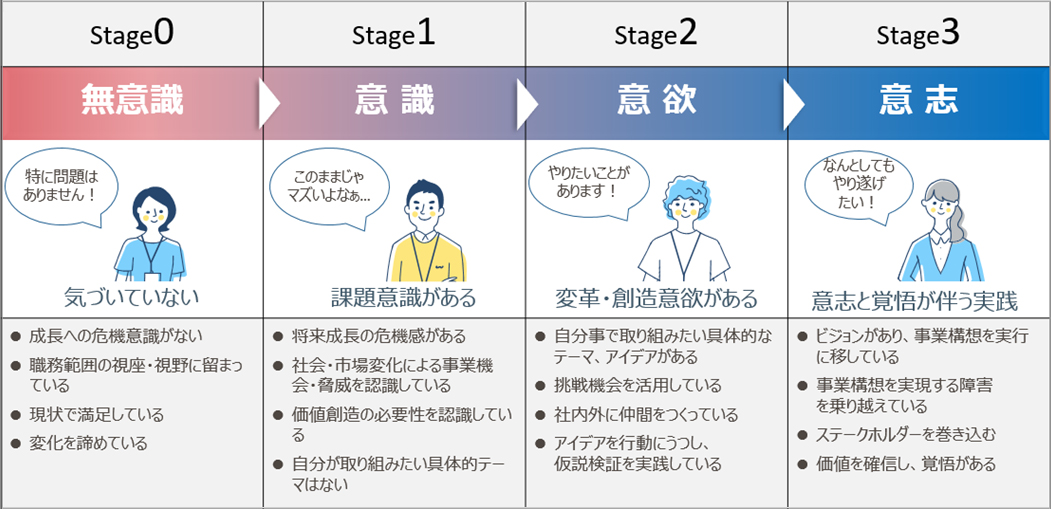

西山:イネーブルメントの概念や「挑戦者の変容のステージ」のフレームワークが新鮮で、受講者からは、「個々人に適したコミュニケーションや育成指導の重要性に気づいた」「従来のアプローチのずれを認識できた」という意見がありました。

安江:「聴く力」に焦点を当て、対話を中心とした進行やカードを使ったワークにはプロアクティブな反応があり、人を大事にする組織文化やマネジメントスタイルに合っていたと思います。

各々が課題意識と向き合い、会社のために何ができるのか、自分は何がしたいのか、を問う良い機会になったと思います。

西山:想いやビジョンを聴いてくれる存在が大切だということ、また、聴いてもらえると嬉しいということが体感できたようです。メンバーに対する悩みや意見を議論し合い、どういうイネーブルメント行動を取る必要があるかを活発に議論し合えていたので、非常に良いプログラムだったと思います。

- 【Q】ウィルソン・ラーニングを選んで良かったと思う点を教えてください。

西山:まだ取り組みの途中ですが、研修実績には信頼をおいていますし、レスポンスの速さ、タイムリーなサポート、受講者を惹きつける講師力も申し分ありません。ティーチング主体ではなく対話を中心にした構成にしたいとリクエストしたところ、こちらの意図や温度感を汲み取っていただき、細かなニュアンスまで調整できたので、大変満足しています。

安江:イネーブルメントは一人ひとりの自発的な行動を促して支援していくことなので、イネーブルメントが今後、組織にどのように活きていくのか、取り組みの結果が出るのは少し先になると思っています。

パートナー選定においては、「選んだ選択肢を正解にできる強さ」が重要だと思いますので、ウィルソン・ラーニングと共に正解を作っていくことが大切だと思っています。

イネーブルメント実践ワークショップ 実施内容

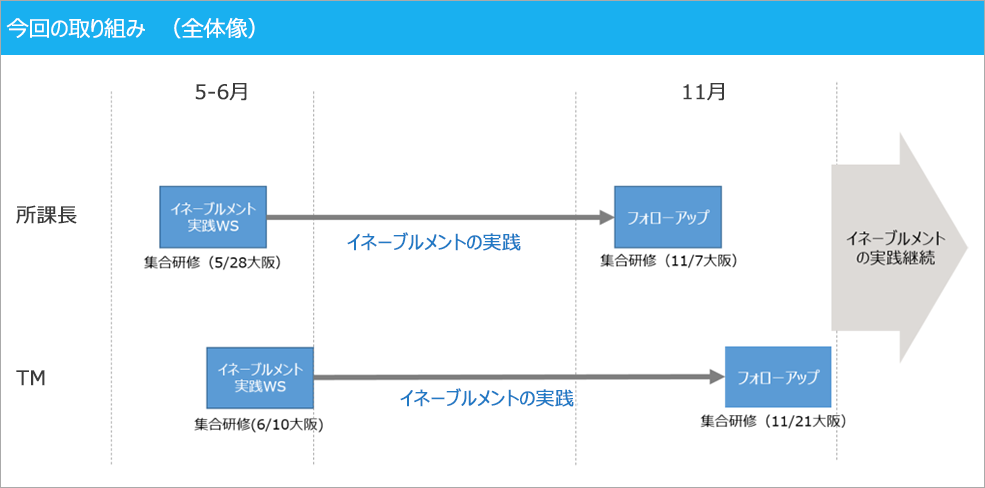

対象者と概要

所課長、チームマネージャー(TM)約100名を対象とした集合研修。

部長層には、イネーブルメント相互理解のためのセッションを実施。

実践、試行錯誤期間の半年を経て、再度集合研修にてフォローアップセッションを実施。

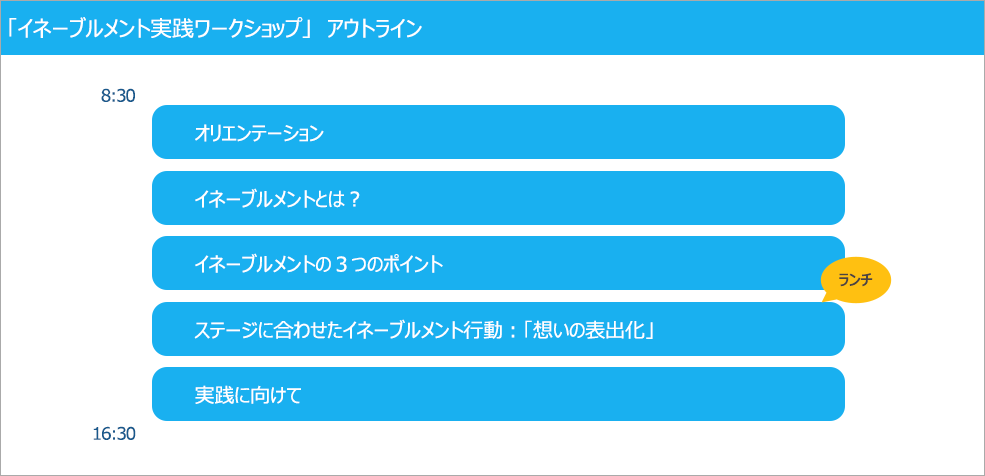

プログラム内容

挑戦の定義、挑戦経験や成功体験の振り返り、イネーブルメント基礎・実践、アクションプランの策定など

挑戦者の変容のステージ

挑戦者の変容のステージを4つのステージに区切り、挑戦者がどのステージにいるのかを把握することで、

そのステージに合った支援活動を行うことができる。

受講者の声

ここからはプログラムを受講した東京支店 営業二課の甲斐さんと金子さんに実施内容と効果について話を伺いました。

足りないのは「本音で話せる関係性づくり」。

イネーブルメントカードが道しるべになり、マネージャーとしての支援行動の選択肢が広がった

首都圏支社 東京支店 営業二課 チームマネージャー(TM) 金子 將哉 様

「(上司であり、自身にとってのイネーブラーである)甲斐さんの期待に応えたい」と熱意を語る金子さん。

TM2年目という多忙な時期を迎え、イネーブルメントカードを積極的に取り入れたアプローチに効果を実感。メンバー一人ひとりと真摯に向き合い、本音で語れる関係性づくりを意欲的に取り組んでいます。

- 【Q】プログラムを受講してどのような気づきや学びを得ましたか?

TMとしてマネジメントのあり方を模索して苦しい思いをしていたので、今回のプログラムは非常に学びになりました。一人ひとり意識が違い、変容のステージごとに適した支援方法があると知り、これまで一律の対応で接していたことを反省し、私に足りていないのは「本音で話せる関係性づくり」だったと痛感しました。

イネーブルメントカードという具体的な支援行動の「道しるべ」を得たので、手探りでメンバーと向き合っていた状態から脱却し、すれ違いのないマネジメントができるように行動していきます。

- 【Q】他の受講者との対話やグループワークでどのような気づきを得ましたか?

ダイバーシティが進み、個人の価値観も仕事に対するキャリア志向も多様化し、同じ階層であっても現場の課題や悩みは違うことを知りました。その一方で、同じ悩みを持つ人もいて、対話することの重要性に気づくことができました。

- 【Q】受講後、ご自身や周りにどのような変化がありましたか?

変容のステージが高いメンバーにはさらに向き合う時間を増やし、本人が話したいタイミングで聴くことを意識してイネーブルメントカードに書かれている行動も実践しました。

意欲はあるのに自信がなくて自分を出しきれていなかった本人の想いや強い意志を尊重することで、チャレンジしやすい環境を作れたと思います。今後も必要な時に最善の後押しができるように、適切な支援を行っていきます。

- 【Q】ご自身にとって、イネーブラーになる人はいますか?

上司の甲斐さんです。常に高い視座で周りをよく見てくださっていて、いつでも相談に乗ってくださる心強い存在です。

メンバー間で意見の衝突があった時に甲斐さんに相談し、より高い視座で物事を考えることの重要性を教わりました。それをきっかけに、自分がまだプレイヤー目線で物事を考えていたことに気づき、メンバーと向き合う意識が変わりました。常に一段高い視座で引き上げてくださる甲斐さんのような存在になりたいと思っています。

- 【Q】プログラムで学んだことをどのように活かしていきますか?

イネーブルメント パターンカード

研修時に配付される各ステージに合った支援方法を記載したイネーブルメントカード。これを活用することで、支援行動の選択肢が広がり、それぞれのステージに適した支援行動を行うことができる。

プログラム中に甲斐さんと各メンバーのステージや組織の目指す未来の姿について話し合ったのですが、TM同士がタッグを組めばより強い組織を目指せること、私自身の強みと弱み、課題も含めて言葉にして伝えてくださったので、今後の目指すべき方向性が明確になりました。

具体的に言葉で伝えてもらえると、期待されている実感が湧いて、高い目標に挑戦するモチベーションにつながります。その期待には、言葉ではなく結果で応えていきたいと思っています。

イネーブルメントが浸透すれば、組織全体のレベルアップにつながり、会社の成長曲線も上がっていくと思います。

メンバーの中にはまだチャレンジへの意識づけが弱く、組織の大きな目標達成がチャレンジだととらえている人もいるので、今よりもっとメンバーに目を向けて、日常業務の中にも小さなチャレンジは数多く存在していることに気づかせ、達成感を認識できるようにサポートしていきたいです。

自走する組織づくりに大切なのは、「相談できる雰囲気づくり」と「挑戦の意欲や想いを否定しないこと」

首都圏支社 東京支店 営業二課長 甲斐 淳之介 様

「身近なイネーブラーは?」の質問に甲斐さんの名前が挙がるほど、メンバーからの信頼が厚い甲斐さん。常に高い視座を持ち、部下の挑戦意欲を引き出し支援する姿は、まさにイネーブラーそのものです。

メンバーがいつでも相談できる雰囲気づくりを大切にしています。

- 【Q】プログラムを受講してどのような気づきや学びを得ましたか?

課長歴11年目に入り、営業人材の育成こそが会社への恩返しになると、改めて痛感しました。

「挑戦者の変容ステージ」ごとに抱える悩みは異なっており、メンバーが自走できるためのヒントを提供するための手法を得られたと思います。

成功体験を内省し、メンバーの立場に立った上での声かけや、共感をベースにした会話の必要性、組織の明るい未来を共に実現するための有効な手段を模索する良い機会を得られました。

- 【Q】他の受講者との対話やグループワークでどのような気づきを得ましたか?

同じ階層でも考え方や意見の違いがあり、エリアの特性やチームごとに悩みも違うことが知れて勉強になりました。自分の考え方に固執せず、ライフワークバランスやコストパフォーマンスを重視する今の働き方に合わせてマネジメントの考え方もアップデートする必要があると思います。

また、メンバーの変容のステージを把握することで各人の立ち位置が明確になり、今後のビジョンや方向性を具体的に言語化して金子さんに伝えることができました。

- 【Q】受講後、ご自身や周りにどのような変化がありましたか?

イネーブルメントがトレンドワードになり、抱える課題に対して「できない」から「どうすればできるか」を考える思考が芽生えています。得意先への提案も「やりたいこと」「実現したいこと」を中心とした相談を受けるようになりました。

階層を超えた会話が増えたことで、異なる世代を理解しようとするマインドが醸成され、挑戦するメンバーのモチベーションアップに対する意識が向上したように感じます。

- 【Q】ご自身にとって、イネーブラーになる人はいますか?

若い頃は、自分がこの会社を動かしているという自信があり、会社の良いところも悪いところも含めて本音をぶつけていました。上司から見たら生意気な部下だったと思いますが、そんな私を見守ってくれた上司がいます。

人間味のある温かい人で、気づきを与え導いてくれたその人がいたからこそ、今の自分があると思っています。

- 【Q】部下への接し方で大切にしていることは何ですか?

私自身が視座を高く持ち、階層や世代を超えて本音を話しやすい雰囲気を作ること、挑戦の意欲や想いを否定しないこと、未来のビジョンを明確にして期待値を込めて伝えることを大切にしています。

TMは営業とマネジメントを両立する多忙な立場なので、一人で抱え込んでいないか、悩んでいないかは常に気にかけていますし、メンバーが方向性を見失わないためにも、課長とTMが密にコミュニケーションを取り、ビジョンを明確に伝えることを大事にしています。

東京支店は、課長同士日頃から密に連携が取れており、情報共有やメンバーのサポートも活発で、マネージャーが不在の場合は他の課長がメンバーのようすを気にかけるなど、組織横断での相互支援を行っています。

- 【Q】プログラムで学んだことをどのように活かしていきますか?

階層や世代の垣根を超えて話し合える風通しの良い社風はハウス食品の強みですから、各々がもっと本音を出し合えたら組織がより活発になっていくと思います。そのためにも、いつでも相談できる雰囲気作りは大切にしたいです。

課長の役割は、部下に直接指示を出すのではなく、経験に基づいた複数の選択肢を提示することだと思います。「正解を求める部下」と「すぐに正解を与えたい上司」という構図では、自律性・自立性は育ちにくい。最終的な決定を部下自身に委ねることで、当事者意識と成功体験を育むことにつながると考えています。

今のTMもいずれは課長になり支店長になっていきます。一緒に困難を乗り越えた経験は糧になり、本人のマネジメントスタイルにも生きてくると思います。視座を上げ、挑戦の意欲や想いを後押しできるように、これからも支援していきます。

情熱を込めて啓蒙し、イネーブルメントを「当たり前」にまで昇華させていく

プログラムの中で自分起点の挑戦を掲げ、現在、受講者一人ひとりが実践の取り組みを行っています。

甲斐さんと金子さんもご自身の挑戦目標やイネーブラーとしての支援行動を、今まさに実践中です。

プログラムは秋頃にフォローアップを予定しており、営業企画推進部では、月1回の「イネーブルメント通信」とアウトプットの場を通して受講者全員に継続的な情報発信を行い、学びの定着を図っています。

最後に、安江さん、西山さんに今後の展望を伺いました。

- 【Q】今後の展望について教えてください。

西山:導入直後のため、現時点では、まだ試行錯誤していく段階であると思っています。

すでに意欲を持って実践しているメンバーもいれば、「横文字を使ったカッコイイ方針なんてとっつきにくい」といった現場の本音もあると思います。方針や取り組みに対する理解度は人によって異なりますが、すべてのメンバーにとって「自分たちの力に変わっている」という実感を持てるよう、今後の運用に磨きをかけていきたいと思っています。

安江:国内市場の環境変化に対応していく必要性や、ハウス食品グループが将来にわたり、「食を通じて人とつながり、笑顔ある暮らしを共につくるグッドパートナーを目指していく」ための課題意識は、メンバー一人ひとりの中に急速に芽生え始めていると思います。

イネーブルメントに焦点を当てたマネジメントの導入は、一回で劇的な効果が現れる即効薬のようなものではなく、将来にわたって我々が強い組織であるために必要なサプリメント的な位置付けだと思っています。

表面的な運用ではなく、イネーブルメントの考えが一人ひとりの血肉になり、一つひとつの現場に当たり前にあるものにまで昇華していけるように、情熱を込めた啓蒙も混ぜながら組織浸透を目指していきます。

- 記載の所属・役職等は、インタビュー当時のものです。